Der Pfaffenberg

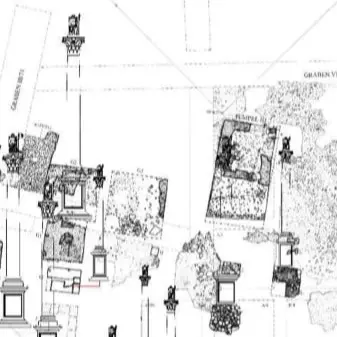

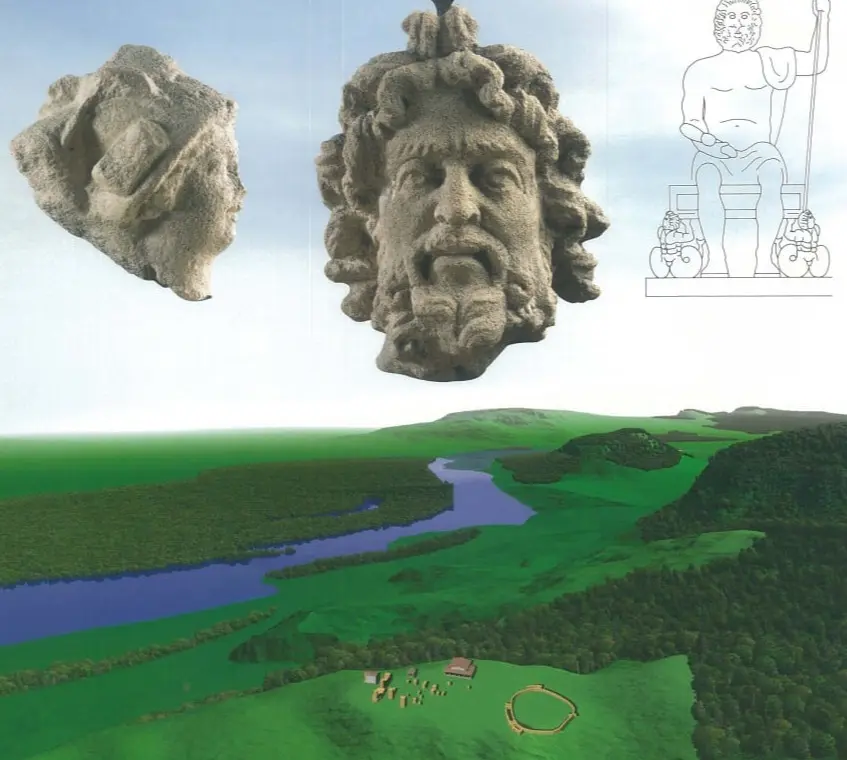

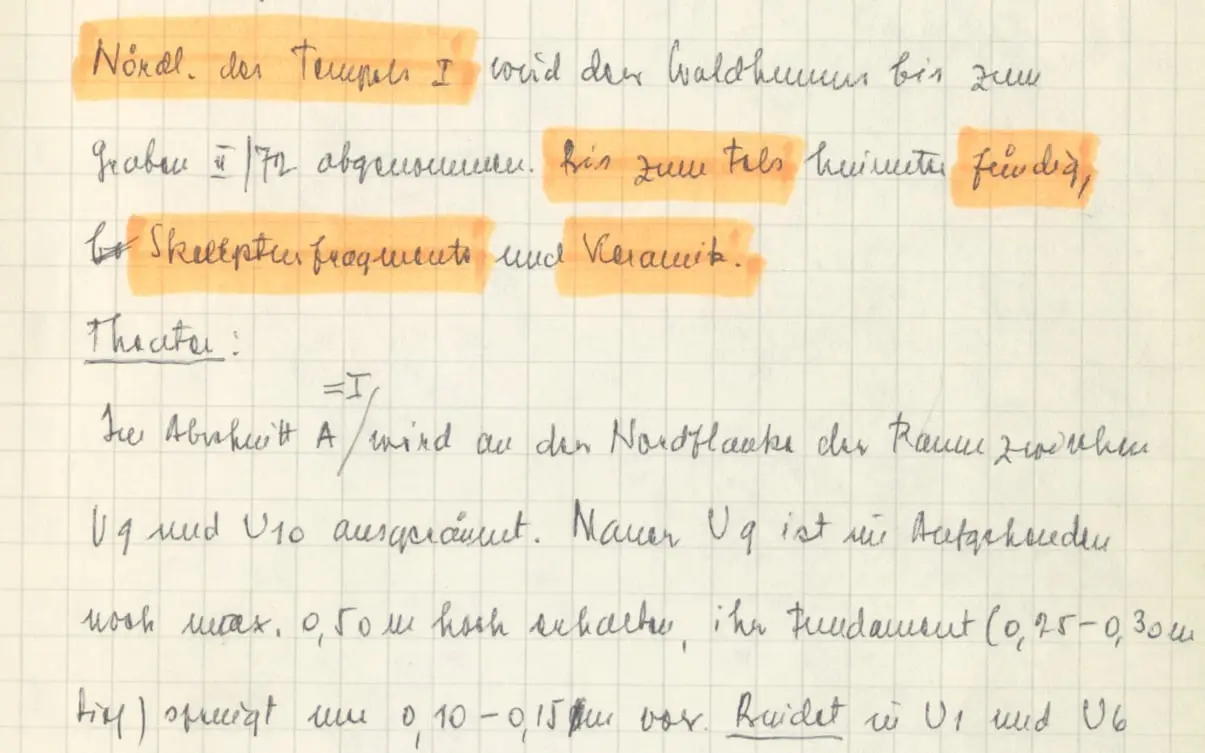

Im Lauf der Entwicklung der westlich der Hainburger Pforte gelegenen römischen Stadt Carnuntum entstand auf der Anhöhe des Pfaffenberges (331 m ü. A.) ein religiöser Mittelpunkt, der das gesamte Hochplateau des Berges einnahm und sich über eine Fläche von rund 1,5 Hektar ausdehnte. Die römische Bürgerschaft Carnuntums erbaute auf dem Hochplateau seit der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. einen Tempelbezirk für Jupiter Optimus Maximus, die höchste göttliche Instanz und Beschützer des Römischen Reiches. Neben Jupiter als dem Schutzgott des Reiches und seiner Grenzen standen seine Begleiterinnen Juno und Minerva.

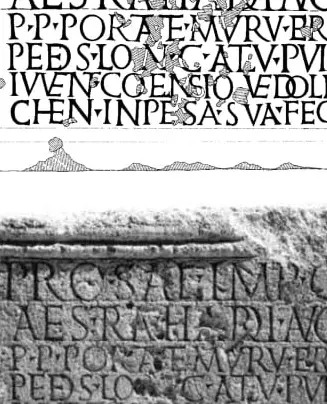

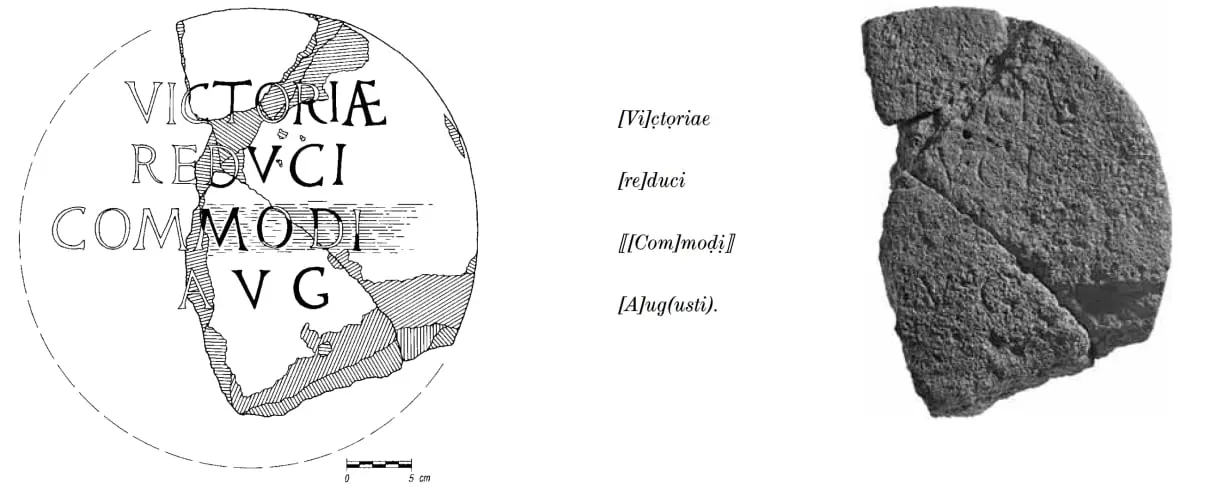

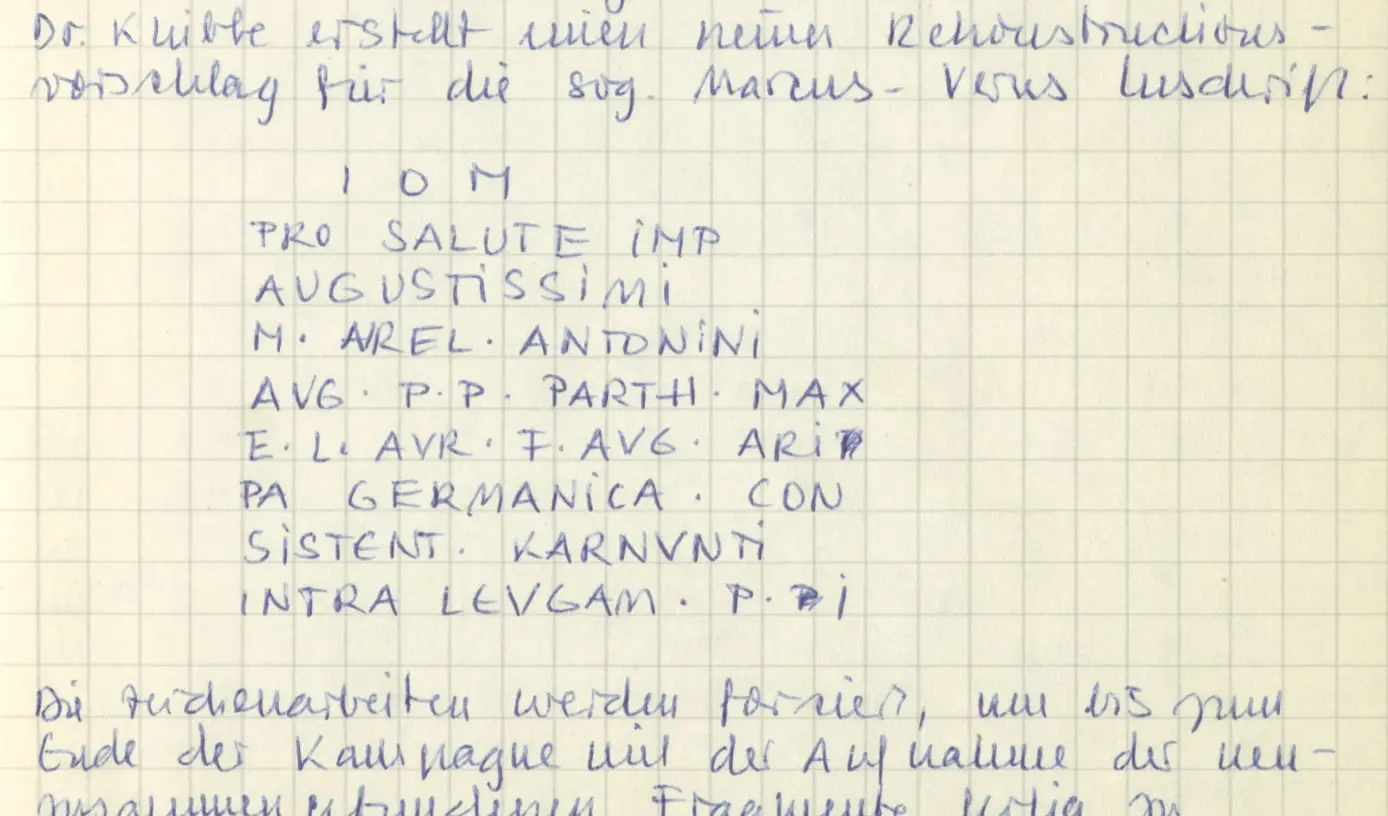

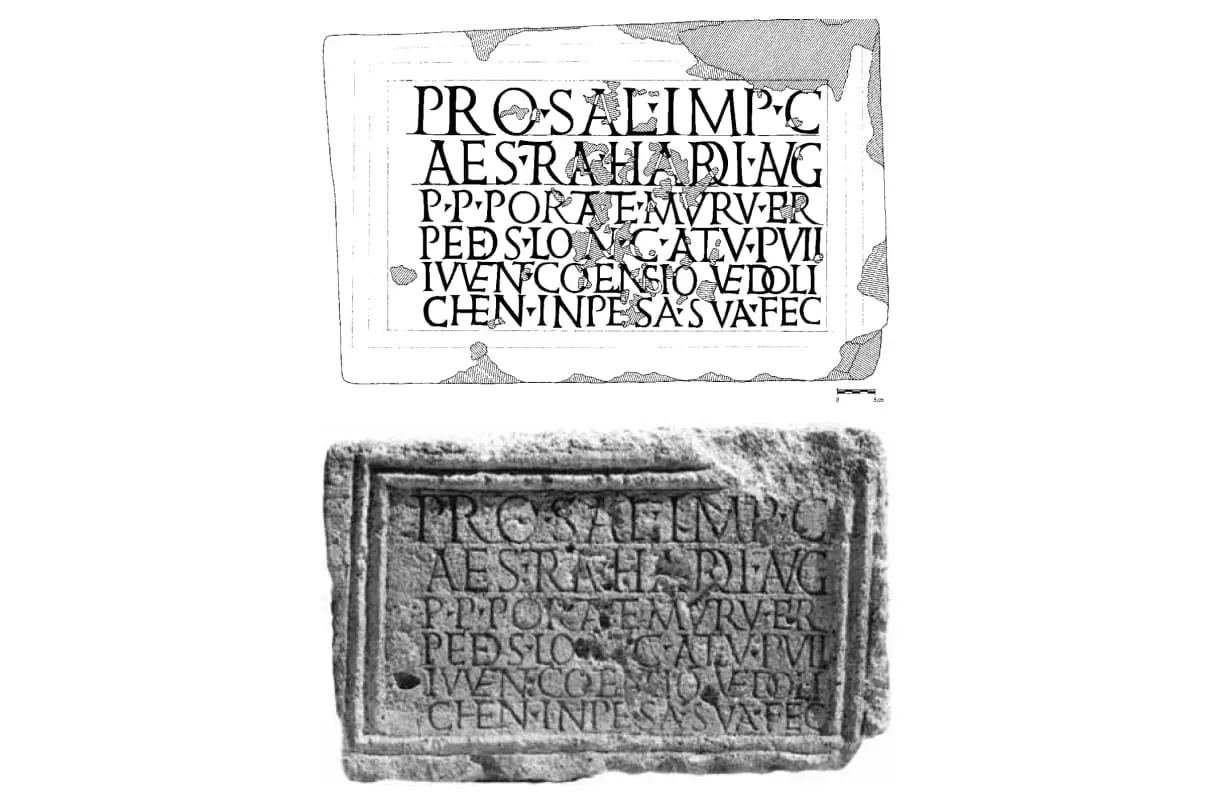

Ergänzt wurde die Göttergemeinschaft von der Person des jeweils regierenden Kaisers, dem ebenfalls göttliche Verehrung zuteilwurde. So konnten im Laufe der archäologischen Grabungen mehrfach neben Jupitersäulen auch Kaisermonumente identifiziert werden. Kaiser Marc Aurel, der mit Carnuntum durch seinen langen Aufenthalt während der Markomannenkriege (166–180 n. Chr.) verbunden war, wurde auf dem Pfaffenberg durch ein Säulenmonument geehrt. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand jedoch Jupiter Optimus Maximus, der nach Ausweis der Inschriften auch den Beinamen K(arnuntinus) trug und damit die höchste, allein auf Carnuntum bezogene Schutzgottheit repräsentierte.